Etiquetas

Talvez o Soneto 29 de Shakespeare (1564-1616) seja o mais camoniano dos seus sonetos pela atmosfera de desengano do mundo, embora nele, e contrariamente a Luís de Camões (1524-1580) onde o amor é fonte de profunda desilusão, Shakespeare fale sobre como o amor pode trazer uma luz de esperança e transformar em felicidade uma existência desiludida da sorte e dos humanos.

Talvez o Soneto 29 de Shakespeare (1564-1616) seja o mais camoniano dos seus sonetos pela atmosfera de desengano do mundo, embora nele, e contrariamente a Luís de Camões (1524-1580) onde o amor é fonte de profunda desilusão, Shakespeare fale sobre como o amor pode trazer uma luz de esperança e transformar em felicidade uma existência desiludida da sorte e dos humanos.

Transcrevo o original, e versões em português por Jorge de Sena (1919-1978) e Vasco Graça Moura (1942-2014), ambas rimadas, constituindo notáveis expressões de virtuosismo poético.

A tradução de Jorge de Sena, com liberdades mínimas, dá-nos em português um soneto próximo da letra do original:

Soneto 29

Quando em desgraça aos olhos dos humanos,

sozinho choro o meu maldito estado,

e ao surdo céu gritando vou meus danos,

e a mim me vejo e amaldiçoo o Fado,

sonhando-me outro, rico de esperanças,

co’a imagem del’ , como el’ tão respeitado,

invejo as artes de um, d’outro as usanças,

do que mais gosto menos sou tentado.

Mas se ao pensar assim, quase me odiando,

acaso penso em ti, logo meu estado,

como ave, às portas celestiais cantando,

se ergue da terra, quando o sol é nado.

Pois que lembrar-te, amor, tem tal valia,

que nem com grandes Reis me trocaria.

Tradução de Jorge de Sena

Transcrito de Poesia de 26 Séculos, Antologia, tradução, prefácio e notas de Jorge de Sena, Fora do Texto, Coimbra, 1993.

Igualmente próximo do original, Vasco Graça Moura faz uma recreação poética numa linguagem com atmosfera seiscentista, de enorme atracção:

Soneto 29

De mal com os humanos e a Fortuna,

choro sozinho o meu banido estado.

Meu vão clamor o céu surdo importuna

e olhando para mim maldigo o fado.

A querer ser mais rico em esperança,

como outros em amigos e talento,

invejando arte de um, doutro a pujança,

do que mais gosto menos me contento.

Se assim medito e quase me abomino,

penso feliz em ti e meus pesares

(qual cotovia em voo matutino

deixando a terra) então cantam nos ares.

Tão rico me é teu doce amor lembrado,

que nem com reis trocava o meu estado.

Tradução de Vasco Graça Moura

in Os Sonetos de Shakespeare, versão integral, Bertrand Editora, 2007.

A cada leitor a sua preferência.

Termino com o poema original:

Sonnet 29

When in disgrace with fortune and men’s eyes

I all alone beweep my outcast state,

And trouble deaf heaven with my bootless cries,

And look upon myself, and curse my fate,

Wishing me like to one more rich in hope,

Featured like him, like him with friends possessed,

Desiring this man’s art, and that man’s scope,

With what I most enjoy contented least;

Yet in these thoughts my self almost despising,

Haply I think on thee, and then my state,

Like to the lark at break of day arising

From sullen earth, sings hymns at heaven’s gate;

For thy sweet love remembered such wealth brings

That then I scorn to change my state with kings.

Transcrito de The Oxford Shakespeare, Complete Sonnets and Poems, Oxford 2002.

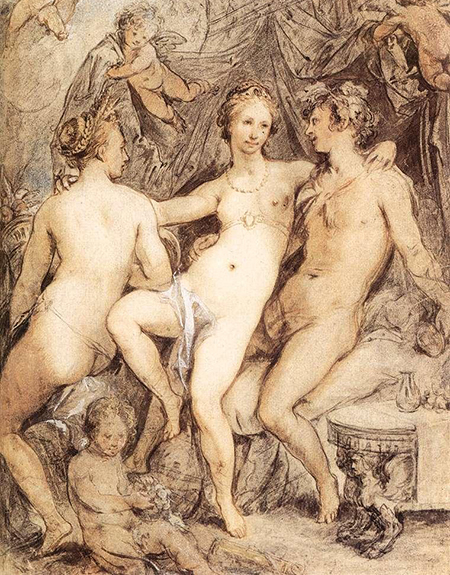

Abre o artigo a imagem de um desenho de Peter Paul Rubens (1577-1649), Retrato de rapariga.