Etiquetas

Através da aparente banalidade formal dos seus versos, servidos com uma ironia de incomparável elegância, Wislawa Szymborska (1923-2012) leva-nos à profundidade moral por detrás do nosso quotidiano, reflectindo, e nós com ela, sobre comportamentos e valores nas sociedades modernas. E isto desde os poemas iniciais aos últimos publicados, como por exemplo “Confissões de uma máquina de leitura” publicado em 2011, de que apenas conheço a versão inglesa: “Confessions of a Reading Machine“. Aqui, a máquina de traduzir expende a sua perplexidade sobre o significado de palavras como sentimentos, alma, e ser, propondo por exemplo, como significado para alma, uma espécie de nevoeiro supostamente mais duradouro que o corpo humano.

Através da aparente banalidade formal dos seus versos, servidos com uma ironia de incomparável elegância, Wislawa Szymborska (1923-2012) leva-nos à profundidade moral por detrás do nosso quotidiano, reflectindo, e nós com ela, sobre comportamentos e valores nas sociedades modernas. E isto desde os poemas iniciais aos últimos publicados, como por exemplo “Confissões de uma máquina de leitura” publicado em 2011, de que apenas conheço a versão inglesa: “Confessions of a Reading Machine“. Aqui, a máquina de traduzir expende a sua perplexidade sobre o significado de palavras como sentimentos, alma, e ser, propondo por exemplo, como significado para alma, uma espécie de nevoeiro supostamente mais duradouro que o corpo humano.

Todos nós, utilizadores da internet, já nos surpreendemos com a criatividade das traduções automáticas, daí a especial acuidade desta reflexão. Mas também é verdade que este esforço tecnológico, ainda nos primeiros passos, será, na sua evolução, uma prodigiosa ferramenta no entendimento humano.

Confessions of a Reading Machine

I, Number Three Plus Four Divided By Seven,

am renowned for my vast linguistic knowledge.

I now recognize thousands of languages

employed by extinct people

in their histories.

Everything that they recorded with their signs,

even when crushed beneath layers of disasters,

I extract, reconstruct

in its original form.

Not to boast,

but I even read lava

and scan ashes.

I explain on a screen

each object mentioned,

when it was produced,

and what from, and what for.

And solely on my own initiative,

I peruse the occasional letter

and correct its

spelling errors.

I admit—certain words

do cause me difficulty.

For example I still cannot explain precisely

the states called “feelings.”

Likewise “soul,” a peculiar expression.

I’ve determined for now that it is a kind of fog

purportedly more lasting than mortal organisms.

But the word “am” gives me the most trouble.

It appears to be an ordinary function,

conducted daily, but not collectively,

in the present prehistoric tense,

specifically, in the continuous,

although as we know discontinued long ago.

But will this do for a definition?

I feel rumbling in my linkages and grinding of my screws.

My button to Head Office smokes but won’t light up.

Perhaps my pal Two Fifths Of Zero Fractured By Half

might provide some brotherly assistance.

True, he’s a known lunatic,

but he’s got ideas.

Tradução de Clare Cavanagh.

in Wislawa Szymborska, MAP, Collected and Last Poems, ed. Houghton Mifflin Harcourt, New York, 2015.

Se no poema anterior a tecnologia revela uma preocupação de entender os homens e de os aproximar, vencendo a maldição de Babel que a humanidade carrega, no poema seguinte, O terrorista… olha, a tecnologia está ao serviço da morte, qualquer que seja a roupagem com que se disfarce. E bem avisada anda a poeta, ao retirar do relato qualquer sentimentalidade, dando apenas conta da frieza inerente ao acto de matar com prazo. Acrescenta-se a eloquência com que a arbitrariedade do acaso pode ditar o que por segundos separará viver de morrer.

Ao ler o poema, como saltam vivas, as imagens do que pode ter sucedido nos cafés de Paris em Novembro de 2015!

O terrorista… olha

A bomba vai explodir no bar às treze e vinte.

São neste momento treze e dezasseis.

Alguns conseguem ainda entrar,

alguns sair.

O terrorista passou já para o outro lado da rua.

A que distância ficará livre de perigo

e, quanto à vista, é como no cinema:

Uma mulher de casaco amarelo… entra.

Um homem de óculos… sai.

Rapazes de jeans… conversam.

Treze horas, dezassete minutos e quatro segundos.

Aquele baixinho tem sorte e senta-se na vespa,

mais um tipo alto que entra.

Treze horas, dezassete minutos e quarenta segundos.

Passa uma moça de fita verde nos cabelos.

Só que o autocarro oculta-a.

Treze e dezoito.

A rapariga desapareceu.

Se foi bastante estúpida para entrar ou não,

isso se saberá pelas notícias.

Treze e dezanove.

Parece que ninguém entra.

Há porém um careca gordo que sai.

Mas olha, parece que procura algo nos bolsos,

faltam treze segundos para as as treze e vinte,

e ele volta a entrar em busca das luvas que perdeu.

São treze e vinte.

Como o tempo voa.

Deve ser agora.

Ainda não.

Sim, é agora.

A bomba… explode

Tradução de Júlio Sousa Gomes

in Wislawa Szymborska, Paisagem com Grão de Areia, Relógio d’Agua Editores, Lisboa 1998.

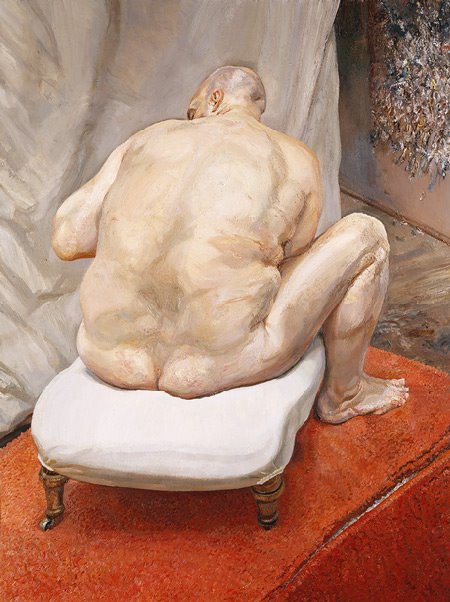

Acompanham o artigo imagens de pinturas de Robert Rauschenberg (1925-2008).