Etiquetas

Imagem em tudo rara e peregrina, / Retrato de beleza virginal, / Se tão bela te fez a mão mortal, /Que tal faria a própria mão divina? / …

Imagem em tudo rara e peregrina, / Retrato de beleza virginal, / Se tão bela te fez a mão mortal, /Que tal faria a própria mão divina? / …

A idealização da mãe de Jesus como modelo de beleza absoluta é uma das características-chave do culto Mariano entre católicos, e é da Virgem como essa imagem da beleza absoluta que no final do século XVI fala o poema de Diogo Bernardes (1530-1605), Soneto a Uma Imagem da Virgem, que citei a abrir à frente transcrevo integralmente.

No poema de Diogo Bernardes colhido entre a sua poesia religiosa, a enunciação dessa beleza representada: … / Se tanta luz uns cegos olhos tem, / Se tal espírito morta formosura, / …, como se leu, não se materializa nos seus atributos físicos, antes se refere a um difuso conceito de belo:

…

Mas serão sombras, onde a sombra é tal

Que a vista no conceito desatina.

Ficam os mais retratos sombra escura

Diante ti, …

A humanidade católica sempre sentiu a necessidade da representação visível desta beleza absoluta, e durante séculos, muito do trabalho encomendado a pintores foram cenas da vida da Virgem Maria. A sua beleza ideal foi sendo captada e representada consoante os valores estéticos de cada época e os respectivos padrões da beleza feminina quando jovem.

A humanidade católica sempre sentiu a necessidade da representação visível desta beleza absoluta, e durante séculos, muito do trabalho encomendado a pintores foram cenas da vida da Virgem Maria. A sua beleza ideal foi sendo captada e representada consoante os valores estéticos de cada época e os respectivos padrões da beleza feminina quando jovem.

Hoje, e para acompanhar o soneto de Diogo Bernardes, escolho algumas das imagens da Virgem pintadas por Fra Filippo Lippi (1406-1469), o mais requisitado pintor de imagens representando a Virgem Maria, na Florença da sua época, capital cultural do ocidente em pleno renascimento italiano.

Espelho das ideias da época sobre os cânones de beleza humana colhidos na herança greco-latina, nessas pinturas encontramos plasmada a ideia platónica de que a beleza da alma se estampa na beleza física do rosto, num canon de suavidade de linhas e harmonia de proporção. E assim, estas pinturas simbolicamente representando Maria entregam à eternidade dos mais belos rostos femininos que a pintura antiga nos deixou.

Imagem em tudo rara e peregrina,

Retrato de beleza virginal,

Se tão bela te fez a mão mortal,

Que tal faria a própria mão divina?

Belezas nunca vistas imagina

Quem bem te vê no próprio original,

Mas serão sombras, onde a sombra é tal

Que a vista no conceito desatina.

Ficam os mais retratos sombra escura

Diante ti, tu menos ante quem

Tão branda representas, tão formosa.

Se tanta luz uns cegos olhos tem,

Se tal espírito morta formosura,

Qual sereis vós, oh Virgem piedosa?

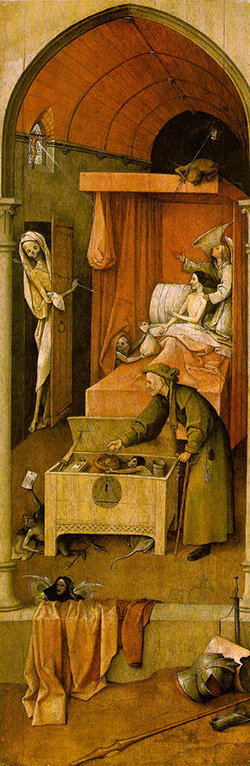

O aspecto simbólico do retrato religioso passa hoje ao lado da maior parte dos apreciadores de pintura antiga. Retirados do contexto de ritual e devoção, enchem as galerias dos museus de arte antiga, oferecendo ao visitante o espectáculo do seu esplendor estético e mestria de factura, e com isso ganham uma outra vida, ensinando a quem olha e vê, o sublime que o belo pode conter.

Não ocorrerá hoje a nenhum crente, perante uma pintura da virgem Maria numa sala de museu, dirigir-lhe uma oração de qualquer tipo, ainda que na sua origem, o propósito dessa pintura fosse exactamente o de desencadear no seu observador esse sentimento de contrição, como ainda hoje pode acontecer num local reservado ao culto, público ou privado, onde uma imagem equivalente se mostre. Com essa componente de devoção, em presença ou ausência de imagens alegóricas, transcrevo mais dois sonetos de Diogo Bernardes.

Num primeiro poema, Soneto a Nossa Senhora, pede-se um genérico perdão por pecados não explicitados:

…

Virgem cheia de graça, e de humildade,

Por cuja intersecção, por cujo meio

Perdão o pecador contrito alcança:

Posto que me vejais de culpas cheio,

Pondo olhos em mim com piedade,

Vereis que sempre em vós tive esperança.

No último soneto que transcrevo, é a intersecção da Virgem para que o liberte do cárcere o que o poeta solicita (Diogo Bernardes ficou preso em Marrocos quando de derrota portuguesa em Alcácer-Quibir, onde o rei D. Sebastião encontrou a morte), num quadro comum de devoção religiosa e seu socorro face às dificuldades, usando não a formulação trivial da oração mas o precioso da palavra poética:

…

Mereça-vos, Senhora, isto, que peço,

Um coração contrito, humilde, e pronto

A vos servir, podendo, com mil vidas.

…

Eis os poemas:

Soneto a Nossa Senhora

Formosa Virgem, que do sol vestida,

De estrelas coroada, ao sol puro

Tanto aprouveste neste vale escuro,

Que sua luz em vós trouxe escondida:

Virgem das Virgens, flor, fonte de vida,

Deste mundano mar porto seguro,

Rodeado jardim de forte muro,

Antes do mundo ser já escolhida.

Virgem cheia de graça, e de humildade,

Por cuja intersecção, por cujo meio

Perdão o pecador contrito alcança:

Posto que me vejais de culpas cheio,

Pondo olhos em mim com piedade,

Vereis que sempre em vós tive esperança.

Soneto a Nossa Senhora estando cativo

Oh do meu doce amor doce cuidado,

Oh defensora minha em paz, e em guerra,

Em cuja mão todo o poder se encerra,

Em cujo ventre andou Deus encerrado.

Abrí um dia já alvo, e dourado,

Em que deixando atrás est’alta serra,

Passando o bravo mar, abrace a terra,

Onde nele se crê crucificado.

Mereça-vos, Senhora, isto, que peço,

Um coração contrito, humilde, e pronto

A vos servir, podendo, com mil vidas.

Ou seja, se por mim o não mereço,

À conta das mercês que não têm conto,

Que tendes para todos merecidas.

Poemas transcritos de Diogo Bernardes, Várias Rimas ao Bom Jesus e à Virgem Gloriosa sua Mãe, e a Santos Particulares, edição de Marques Braga, Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa, 1946.

Acompanham o artigo imagens com detalhes de pinturas de Fra Filippo Lippi.

F

F